住宅用構造材 ベイマツ乾燥材

- ドライ・ビーム

高品質なベイマツの原木をアメリカから直輸入し、独自の乾燥技術と製材技術で加工した良質な無垢材。収縮・変形が小さく高い耐久性があり、在来軸組工法に最適の構造材で、当社を代表する製品です。厳しい品質管理により安定した品質を誇ります。

【用 途】 住宅用構造材

【ポイント】 高品質&低コスト 乾燥無垢材 国内シェアNo1

ドライ・ビーム

ドライ・ビームは厳選された丸太から良質な素材を取り出し、じっくり丁寧に乾燥させた住宅用構造材です。

ドライ・ビームの特長

①収縮・変形が小さい(含水率20%以下)

②寸法が正確(4面プレーナー加工)

③軽い(未乾燥材の約70%の軽さ)

④高い耐朽性(腐朽菌が繁殖しにくい)

⑤ 天然木のやさしさ(ムク)

⑥ 人と環境にやさしい(接着剤を使わない)

⑦横架材に最適(樹種は米松)

原材料はベイマツ

ベイマツは、北アメリカ大陸西部の広い範囲に分布し北アメリカ最大の蓄積量を持つ針葉樹です。材質は強くて、曲げ強度に優れ、

木造建築の構造材(特に横架材)に適しています。

無垢と乾燥にこだわった住宅用構造材

ドライ・ビームは、中国木材の乾燥技術から生まれた無垢の住宅用構造材です。

無垢へのこだわり

①有害物質をまったく含んでいないこと

②解体時にも環境に優しいこと

③調湿作用に優れていること

④本物の素材感が楽しめること

⑤豊かな質感で手ざわりがよいこと

⑥時とともに心地よく古びていくこと

乾燥へのこだわり

木は本当にすばらしい性能を持つ建築材料です。熱を伝えにくい・弾力性がある・塩害に強い・衝撃を吸収する・調湿効果がある・音をやさしくする・紫外線をやわらげる・森林浴効果があるなどといった優れた性能をたくさん持っています。

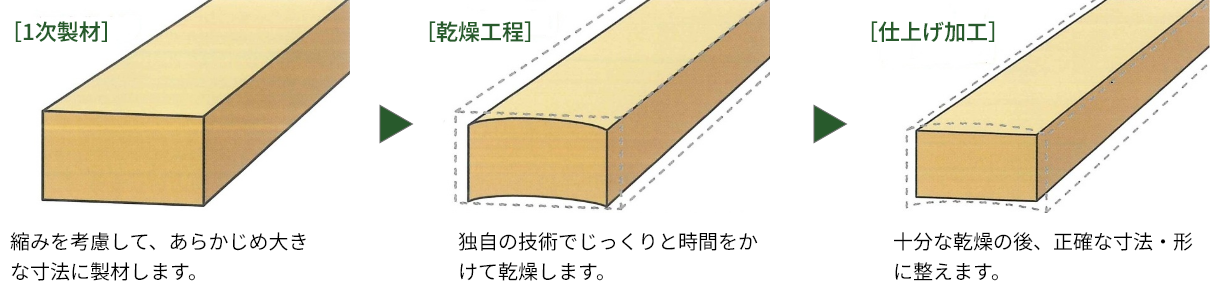

しかし、伐採したばかりの木は時間の経過によって縮んだり・反ったり・曲がったり・ねじれたり・割れたりする性質も持っています。これは木に含まれている水分が主な原因です。木は乾いていく過程で繊維方向によって収縮の割合が異なるために「くるい」が発生するのです。

変形の原因は、木の中の水分

昔の大工さんは木の乾燥と収縮の関係を知っていて、棟上した後すぐには内装工事にとりかからず、半年以上放っておきました。その間に木を十分乾燥させて構造の安定を図ることが、昔の大エさんの知恵だったのです。こうして乾燥させた木材は、現代の数値で表現すると含水率(※)15%~20%の状態になっていたと考えられます。しかし、今はスビードの時代。構造体でゆっくり乾かすというこの伝統的な家造りが難しくなってしまいました。そこで、前もってしっかり乾燥させた木材が必要となってくるのです。

(※含水率:木の中に含まれている水分重量の割合を表す数字)

人と地球にやさしい

木は人と地球に多くの恵みをもたらしてくれます。それは木が地球温暖化の原因である二酸化炭素を吸収し、酸素をつくってくれるからです。ドライ・ビームの原材料であるベイマツは、毎年計画的に伐採と植林をくりかえして森林を維持しています。この計画的な伐採・植林のサイクルは実によくできています。

なぜなら、樹齢の高くなった木は二酸化炭素の吸収力が弱くなるため、この木を伐採して吸収力の旺盛な若木を植林した方が空気の浄化につながるからです。

また木は樹齢に比例して長持ちするため、樹齢の高い木で住宅をつくると耐久性にもすぐれるのです。

高品質&低コストの秘密

中国木材では、原材料の調達を、北米最大級の森林企業であるウェアハウザー社と提携。ドライ・ビームの原材料となる、良質なベイマツを厳選して輸入し使用しております。輸入されたベイマツの原木は、工場に隣接したバースに荷揚げされた後、製材ラインへ流れ、独自の乾燥・加工工程を経て、厳しい品質管理のもとドライ・ビームとして誕生します。さらに、専用輸送船や拠点配送センターなど、独自の流通システムによって、効率的な物流を築いています。

原材料から、製材、乾燥、加工、流通までの一貫した体制によって、低コストで高品質なドライ・ビームの安定的な提供を実現しています。

安定した品質の完全工場生産品

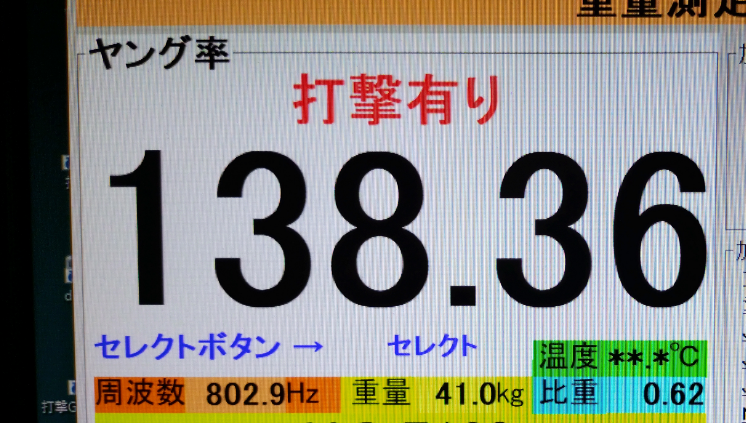

ドライ・ビームは、厳しい品質管理体制のもとに生まれる完全工場生産品ですから、品質が安定しており、他の乾燥材とは全く異なります。工場では独自技術による高度な乾燥工程を経た後、細部にいたるまで正確に仕上げていきます。そして出荷前に、一本一本ていねいに含水率やヤング率を検査し、品質基準に満たない不適格品は除外しています。

木は、乾燥加工工程を経ることで、一層優れた材になるのです。ドライ・ビームが在来軸組工法に最適な構造専用材として、乾燥材の中の優等生といわれるゆえんです。

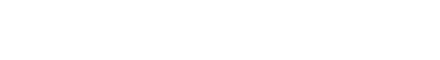

ドライ・ビームの製造工程

①国内最大級の乾燥設備

製造過程で発生する木くず等をボイラー燃料に利用。自社にて植林も行い、カーボンニュートラルを実現。

②桟積み・釜入れ

木材を均一に乾燥するため、1段ごとに桟を入れます。

独自の研究により開発した乾燥スケジュールを元に、10日~2週間かけてしっかり乾燥します。

③養生

釜出しされたばかりの材料を、4日以上かけてゆっくりと外気に馴染ませます。

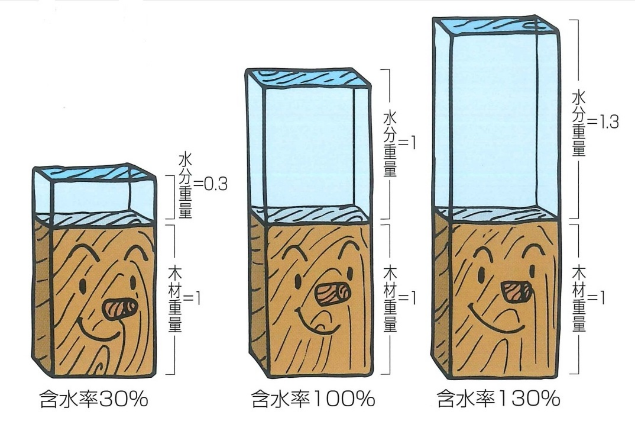

④含水率測定

全数含水率を測定。含水率20%以下の製品を合格とし、含水率20%以上の製品は不合格となり、再度乾燥工程を実施します。

⑤仕上げ加工

2台の4面プレーナで「粗削り」と「仕上げ削り」を行い、高い寸法精度を実現。

⑥打撃検査

打撃検査により1本ずつ強度を測定。基準を満たした材料のみがJAS製品として出荷されます。

【試験・実験】

乾燥材と未乾燥材の比較

構造体には変形に強いドライ・ビームを推薦します。

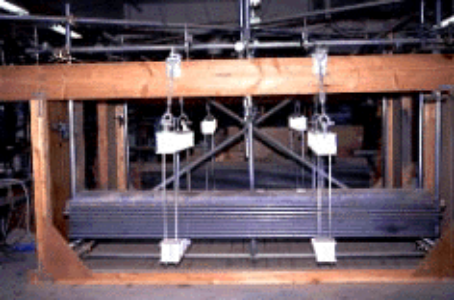

クリープ 変形挙動試験

(木材の水分と変形の関係) 信州大学 農学部 教授 武田孝志

昔から化粧柱や造作材に乾燥材を使用するのは、常識でした。しかし今日構造部材においても乾燥材の必要性が叫ばれるようになってきました。これは、現在のように工期に厳しい制約があると、かつてのように軸組みを組んだ後に徐々に各部材を乾燥させるということが困難になってきているということが大きな要因です。住宅の横架材(梁や桁など)に未乾燥材を使用した場合、クリープたわみに加え、梁背の乾燥収縮によって床面にひずみを生ずることがあります。

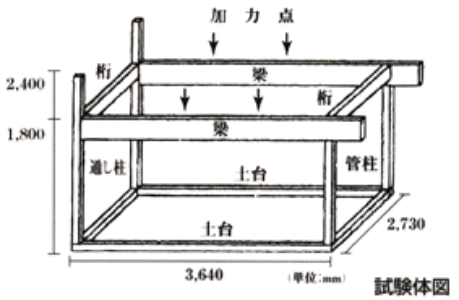

このような軸組構造体のクリープ変形挙動における乾燥材と未乾燥材の差異を明らかにするため、信州大学農学部において実際に試験体を設置して平成6年から9年にかけて試験を行いました。この試験の目的は、木造住宅に使用される梁を対象として、人工乾燥材と未乾燥材の比較を行うことにより木材と水との関係を探ることです。

試験(たわみにおけるドライ・ビームと未乾燥材の比較)

| 試験方法 | |

|---|---|

| 材サイズ | (幅×梁成×長さ)105×240×4000mm |

| 試験材 | ドライ・ビーム 未乾燥材 |

| 負荷荷重 | 956kg |

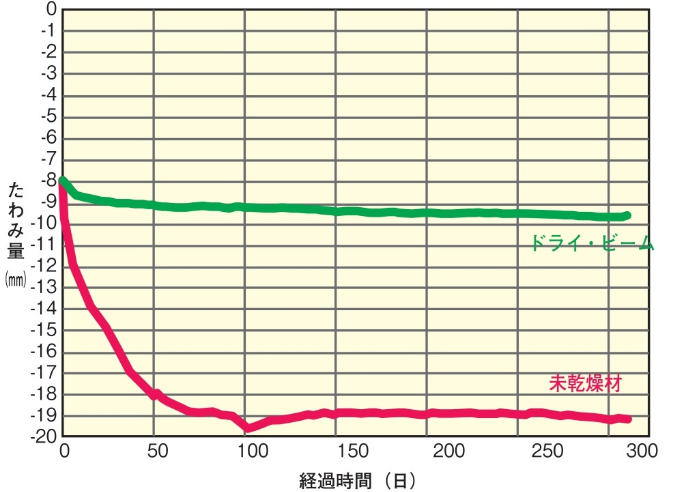

試験結果(たわみ)

長期継続荷重によるたわみ

(ドライ・ビームVS未乾燥材)

この試験結果から言えるのは、工期に制約のある場合、乾燥材を使うほうが望ましいということです。

実際には軸組みが完成した直後からこの試験で用いたような大きな荷重が梁にかかることはありませんが、乾燥材と未乾燥材のクリープ変形挙動が大きく異なること及び未乾燥材は乾燥材と比較して梁背の収縮量が大きいことから、未乾燥材のほうが乾燥材より床面のゆがみなどが生じる可能性が高いと考えられます。したがって施工面では工期に制約のある場合は乾燥材を使うほうが望ましいということになります。

節が強度に与える影響

死節・抜け節が存在するドライ・ビームの曲げ強度を検証

死節・抜け節が存在するドライ・ビームの曲げ強度を検証するために、広島県立総合技術研究所林業技術センターにて実大材強度試験(曲げ)を実施しています。 節には生き節と死節があり、生きている(葉がついている)枝が幹に巻込まれたものを 生き節、枯れた枝が巻込まれたものを死節といいます。死節は、枯れた枝の樹皮が幹との間に 挟まって分断されているため、抜け節にもなり易いのです。但し、強度面から見れば、節が生き節でも死に節・抜け節であっても、強度に差異はありません。日本農林規格(JAS)の解説書には、「抜け節、 腐れ節、死節、材面の欠け及び穴も生き節と同じ扱いで節に含まれる」と記載されています。

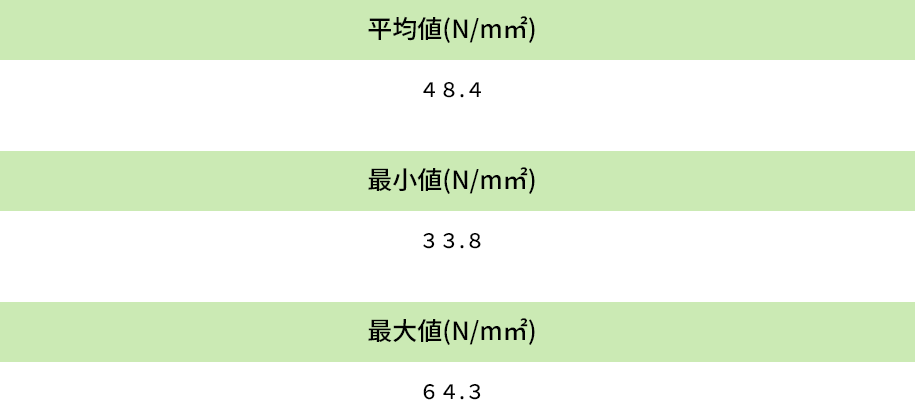

当社見解

木造軸組住宅に使用される木材の断面寸法は、基準強度ではなく長期許容応力度を基にして決められています。工業材料と違い、自然素材である木材の品質にはある程度のバラつきがあるため、木材の長期許容応力度は基準強度の1.1/3に規程されています。

つまり、最初の段階で約3倍の安全率を乗じて構造の安全を確保しているという訳です。

以下の試験結果でもお分かりのように、死節・抜け節の強度数値は平均値・最小値ともに基準強度を上回っており、長期許容応力度に対しては十分すぎる強度数値となっています。さらに構造材としての強度を厳格に定めた当社製品規格を合格した当社商品につきましては、安心してお薦めできるものです。

| 試験方法 | |

|---|---|

| 材サイズ | (幅×梁成×長さ)105×105×2000mm |

| 試験材 | 死節・抜け節が存在するドライ・ビーム規格外の材を20本選別した。 |

| 荷重方法 | 『構造用木材の強度試験方法』(財団法人 日本住宅・木材技術センター報告書)に従い、以下の条件で 試験材が破壊するまで荷重を加えた。 |

| 荷重条件 | 下部支点間スパン189cm 上部支点間スパン63cm |

試験結果(試験材No./曲げ強度/画像)

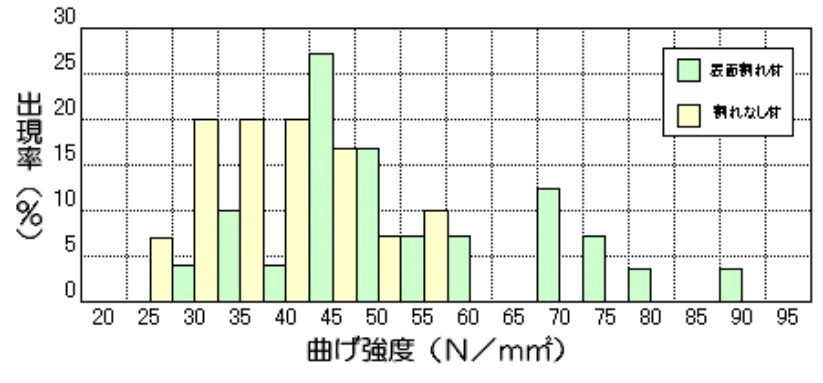

表面割れが強度に与える影響

表面割れは乾いた木材(乾燥材)の証明です。強度性能に影響ありません。水分をたっぷり含んだ木材(生材)には表面割れがありません。木材は乾いていく過程で、繊維方向による寸法収縮率が異なるために割れが発生しますが、木材は乾燥することで耐朽性と強度が高くなります。

日本農林規格(JAS)

表面割れは基本的に強度(曲げ、圧縮、引張)に影響がありません。そのため『針葉樹の構造用製材の日本農林規格』では、割れに関する制限は貫通割れのみが対象となり、表面割れは項目から除外されています。

構造材の干割れを力学的性質

宮崎県工業試験場・荒武氏の「構造材の干割れと力学的性質」によると、干割れは曲げ強さ及びヤング係数(たわみ)には影響せず、むしろ乾燥する過程で干割れを生じ易い材のほうが強度的に優れている可能性があると報告されています。

(木材工業 Vol.51,No.11,1996/『構造材の干割れと力学的性質』より)

試験結果(※試験材:ドライ・ビーム105×180×4000mm)

表面割れによる強度低下は認められませんでした。平均曲げ強度においては、割れなし材を上回る測定結果となりました。

| 平均曲げ強度(N/m㎡) | 本数 | |

|---|---|---|

| 表面割れ材 | 55.95 | 30 |

| 割れなし材 | 41.02 | 30 |